【摘要】 中国现代文化产业的分类是中国现代文化史研究的前提性问题,从形态、历史、渊源来看,中国现代文化产业可大致分为视听文化产业、舞台文化产业、出版文化产业与时尚文化产业四大类。这四大类共同组成了中国现代文化产业,它们互相渗透,彼此交错,呈现出了中国现代文化产业史多元多样的总体特征。

中国现代文化产业史,前后虽然不过百余年,[1]但可称斑斓多彩。因为现代文化产业的形态如唱片、电影、广播、话剧、画报等等全为“亘古未有之物”,故而现代文化产业自然也成了“前人未辟之境”。如果要对上述这些形态进行分类则并非易事。因为如果按照传统学科的分类方式,有些文化形态本身是多元的,难以归于具体的哪一类。譬如唱片,它既可能在唱片店售卖,亦有可能在广播电台播放,再譬如画报,它的设计、上色本身就是工艺美术的一种,与月份牌、海报与平面广告设计大同而小异,甚至它们都是由一位设计师来完成,但画报却通常被视作中国新闻史的组成。因此,在很大程度上,现代文化产业的具体形态本身是“你中有我,我中有你”的混杂集合的组合,举一则能反三,牵一发而动全身,这与中国古代民间传统文化形态差别甚大。

在中国现代文化产业史渐成研究热门的当下,弄清中国现代文化产业的分类问题显然很有必要。面对错综混杂、多元各样的中国现代文化产业诸要素,在研究的过程中若不分类,则难免顾己失彼,有失客观,而且对中国现代文化产业进行分类,也是进行中国现代文化产业史研究的前提性问题。

窃以为,经历了百年发展的中国现代文化产业,从其形态、历史、渊源等要素来说可分为四大类,一是视听文化产业,即唱片、广播、电影等等,二是舞台文化产业,即话剧、戏曲与歌舞剧等等;三是出版文化产业,即图书报刊的出版;四是风尚文化产业,即工艺美术、娱乐产业、新式餐饮等等,它们一道构成了异彩纷呈的中国现代文化产业,也是中国现代文化史中最为绚烂的风景线。

在四类文化产业中,视听文化产业是绝对的新物种。这里用了“绝对”二字,并非不严谨。我们大家都知道,中国古代有出版,而且分为坊刻、官刻与私刻三种,现代出版文化产业在技术、传播与交易手段上引入了西方的范式,但中国是活字印刷的发明地,这点毫无疑问;舞台文化产业则更不用说,远古中国的长江流域就有“傩戏”,最早关于傩戏的记载是可见殷商卜辞,这比古希腊的悲剧要早上千年,宋明以降,中国的舞台艺术相当成熟,关汉卿、汤显祖、王实甫、李渔都是举世闻名的戏剧家,在世界文学史上并不比莎士比亚(William Shakespeare)逊色,只是现代舞台文化产业在演出体制、经纪人制度与舞台技术上借鉴了西方歌剧的形式,并且催生了中国人自己的现代戏剧——话剧,但中国本身是个戏剧大国,有着几千年不间断的观剧传统,这是不可忽视的前提;最后再说风尚文化产业,时尚的英文是“Fashion”,也有音译为“风尚”,现在人一听时尚,马上想到纽约、米兰或香港,但实际上一朝有一朝之时尚,本身就是“风”来“风”往而已,今天流行的东西,明天说不定就乏人问津。此处所言之“风尚文化产业”,并非是对“风尚史”的研究,而是从文化产业理论与现代文化史的双重角度,针对工艺美术、现代广告与文艺活动等要素进行探讨。其实中国古人也有引领一时的服装设计,东周时鲁桓公的“玄冠紫带”、唐代的“霓裳羽衣”便是个中代表。至于建筑规划设计,中国的风水堪舆术更是有着几千年的历史,早在900多年前的北宋崇宁年间就有建筑学专著《营造法式》问世。因此,此处所言之风尚文化产业乃是因“西学东渐”浪潮来袭之后,将“风尚”打上了舶来的烙印罢了。

但是视听文化产业,中国古代没有,古代欧洲也不存在,它与汽车、电话一道,是第二次工业革命之后的产物,是无线电技术、摄影技术、音响技术发展到某些特定的程度之后的结果,是人类更高审美需求的反映,更是科学技术与文化艺术相融合之后的结晶。视听文化产业中的各个门类,没有一样是中国人或在中国发明的,但是它们都随着“西学东渐”的大势在中国扎根,而且形成了中国现代视听文化产业,并发展至今,日益蓬勃。

视听文化产业在中西方几乎同步,1839年,摄影术由法国摄影家达盖尔(Louis Jacques Mand Daguerre)发明,1844年,中国新式知识分子邹伯奇制作出了中国第一台照相机;1895年,法国摄影师卢米埃尔尝试播放电影成功,10年后,电影进入中国;1920年,美国匹兹堡西屋电气公司的KDKA电台开播,这是世界上最早的商业电台,仅仅6年之后,奉系军阀张作霖就在哈尔滨成立了中国第一家广播电台;1877年,美国发明家爱迪生(T. Edison)发明了留声技术,1897年,英商谋得利商行便在上海出售留声机设备。凡此种种皆说明了:中国的视听文化产业之所以几乎与世界同时起步,而且规模、成就毫不逊色,乃是因为全球化时代下技术迅速转移的结果。因此,中国的视听文化产业理应是世界视听文化产业的重要组成。

这是视听文化的特殊之处。中国现代视听文化产业,起源于1844年摄影技术进入中国,在二十世纪二、三十年代凭借广播、唱片与电影等多种形态而成为中国现代文化产业的重要组成。当时上海地区的广播电台“民营热”声势正隆,以“新新公司广播电台”、“新孚洋行广播电台”与为代表的沪上数十家电民营台相互竞争,尽管部分电台内容低俗香艳、商业气息浓厚,但整体仍体现出了繁荣的产业化(1936年全国民营电台约100座,其中40多座在上海),体现了中国现代文化产业若干特征;[2] 而以“联华”、“明星”为代表的电影公司,则在上个世纪上半叶拍摄了以《难夫难妻》、《渔光曲》为代表的早期国产电影,并培养了以黎民伟、费穆为代表的早期电影人;与此同时,以周璇、白光、陈歌辛、江文也为代表的早期音乐家,创作了以《四季歌》、《玫瑰玫瑰我爱你》、《凤凰于飞》为代表的中国早期流行歌曲,非但脍炙人口,且为中国音乐的现代化、民族化进程付出良多。

众所周知,视听文化产业是与现代科学的发展紧密联系的,这体现了其科学性的一面,因此它与其他产业相比,更依赖于现代科学的发展。在当时中国,放映技术、无线电技术、录音技术与唱片制作技术可谓是一日千里、突飞猛进。《无线电杂志》、《应用无线电》、《电声》与《飞利浦无线电》等刊物在当时风行一时,当时许多学校如南京金陵大学电影播音专修科、苏南文化教育学院电化教育专修科、苏州美术专科学校动画专修科、上海的中华无线电学校与南洋无线电学校都兴办视听技术专业,培养了大批技术人才,当中以戴光亮、陈河声、孙明经诸先生为代表的视听工程技术先驱在中国现代文化产业史中所扮演的重要角色,显然有着不可忽视的研究价值。

视听文化产业与舞台文化产业有较强联系,从构词的方式来说,视听文化产业主要是以“视觉”与“听觉”为主的文化产业。而舞台艺术恰是以“视觉艺术”加“听觉艺术”为审美方式的艺术形态,无论歌剧、戏曲还是话剧,概莫能外,显然这与视听文化产业中的电影有着相似之处。

从戏剧美学理论的角度看,电影艺术与舞台艺术,两者的差异性在于在场性(presence)与不在场性,而后者的不在场性则是由视听技术所决定的。在现代文化产业的理论框架下,在场性并不能作为判断其产业属性与产业化程度的标准。在第一次战争至1949年的100多年间,舞台文化产业在规模、影响上并不逊色于视听文化产业,而且在特殊时期(如抗战“孤岛”)的影响力,还大大超过了当时风头正健的电影产业。[3]

笔者认为,无论是从艺术形态的角度来区别,还是从产业运营方式来划分,中国现代舞台文化产业还大致可分为三个组成:一是话剧,一是戏曲,一是歌剧。在此,拟以简要地谈谈这三者各自的特性。

首先是话剧,它是留日学生的发明,又称文明新戏。一些学者时常将文明戏、新戏(剧)与文明新戏这几个名词混为一谈。本文不敢苟同,其实“文明戏”与“新戏”在概念上是有差异的。“文明戏”源自于晚清的戏曲改良运动,是对于传统旧戏在唱腔、念白上的改良,但情节仍是传统一派,如《张汝祥刺马》、《英兵掳去叶名琛》等等,看似有点像清季民初的“鸳鸯蝴蝶派”小说。这种“不古不今”的“文明戏”在当时很有市场,许多戏班、剧团都对“文明戏”青眼有加,当中不少编剧、艺人靠这种“文明戏”陡然而富,成为辛亥革命前后中国现代文化产业体系中一个异军突起、影响颇大的新生事物。

1914年是“文明戏”发展的高峰,因此年是甲寅年,戏剧史界称之为“甲寅中兴”。有高峰必有低谷,在1914年之后,传统戏曲改变的文明戏逐渐被崛起的“新剧”所取代,因而迅速衰落,形成了后世所言之“文明新戏”,即话剧。

在这里我们不妨将问题细化:晚清戏曲改良与黄遵宪的“诗界革命”、康有为的政治改良一样,仍是一种改良主义的行为。因此,“文明戏”比传统戏曲来说,当然进步不少,但其衣冠、内容仍然是“改良维新”的。1911年辛亥革命之后,穿长袍马褂、讲忠君爱民的“文明戏”当然没有了市场。但其改良创新之风被保留了下来,取而代之的是穿新式服装、剪辫子、讲革命、说新事的“文明新戏”,其主体也从戏班变成了专业的剧团或大学剧社(如南开大学),这是中国话剧的雏形。

从文化史的角度看,文明新戏取代文明戏,与现代白话文小说取代“鸳鸯蝴蝶派小说”是一致的。“新文化运动”前后,刚刚勃兴的话剧出现了“爱美”之浪潮,所谓“爱美”,即英文“非盈利”(Amateur)的音译。“文学革命”的支持者们认为,以盈利为目的的“文明戏”是堕落、肮脏的,话剧要成为时代革命的工具,因此是不能盈利的。这使得中国话剧在二十世纪上半叶的文化产业化大潮中并未能真正充分地施展其才华,而是成为了倡革命精神、抒党派政见的“文化工具”,纵观二十世纪上半叶中国话剧文化产业史。票房不俗的仅有曹禺的《雷雨》、秦瘦鸥的《秋海棠》等少数作品而已。张庚先生在上世纪五十年代就此曾有颇为中肯的评价:“近五十年中国话剧的历史主要不是剧场艺术发展的历史,而是话剧运动如何配合革命运动而发展的历史。”[4]

话剧如是,戏曲却与文化产业结合紧密的多。晚清时上海的“京班戏园”与广州的“吉庆公所”便是中国现代舞台产业的鼻祖,现代的剧场经营方式与传统戏曲的结合,使得中国戏曲在晚清六十年里获得了极大的发展,新剧种、新剧目、新的演出方式使得传统戏曲在“西学东渐”的浪潮里不断与时俱进。究其最终的原因,乃是因为开埠增加、市民阶层勃兴,再加上清朝贵族对戏曲的青睐,使得中国传统戏曲在晚清迎来了一个大发展的高潮,当中最大的成就就是徽班进京、京剧出现,当中以程长庚、梅兰芳、周信芳、谭鑫培、奚啸伯、马连良为代表的京剧表演艺术家,以齐如山、张彭春、朱琴心为代表的戏剧活动家为推广、繁荣中国现代戏曲文化产业立下了不朽的功勋。因此尽管“新文化运动”时对传统戏曲批判有加,但生命力旺盛并时刻具备时代感的中国传统戏曲,决非一场运动、一次革命就可以将其摧毁。相反中国戏曲在新文化建设期依然可以产生巨大的文化影响并形成庞大的文化产业体系。

中国的传统戏曲在抗战时期曾发挥了无法替代的作用。而且“孤岛”时期的上海,处于日伪严密的文化法西斯控制之下,写实的抗战文艺作品一律不得出版、演出或发表,进步知识分子受到恐吓、逮捕甚至暗杀。以梅兰芳、周信芳为代表的传统戏曲艺术家们采取“借古讽今”的形式,与费穆、周贻白、阿英、顾仲彝等新文学建设者们通力合作,以岳飞、文天祥等民族英雄为主人公,拍摄为数不少的古装电影、创作多场戏曲剧目,这不但大大激发了“孤岛”人民的爱国热情,增强了民族凝聚力与必胜的自信心,而且还赢得了大量的票房,将不少对抗战胜利表示怀疑的民众从日伪“和平主义文艺”的洗脑谬论里拉回到同仇敌忾的抗战阵营当中。这构成了中国现代文化产业史上最为精彩的一页华章,也是民间传统文化形态在民族存亡关头的特殊贡献。

当然,还有一种舞台艺术不可忽视,那就是从中国古代杂耍发展而来的游艺表演,在汉口“血花世界”(今民众乐园)、天津劝业场与上海大世界为代表的马戏、杂耍与游艺表演,与戏剧、戏曲与歌剧相比,这是典型的俗文化,当中的瑰宝就是由“柳活”、“相声八德”等老一辈艺术家发扬传承的相声艺术,这是中国古代勾栏瓦肆这种通俗文化产业在现代中国的延续,属于中国现代舞台艺术产业的另一种体现。

与舞台文化产业相比,中国现代出版文化产业则更为厚实、且影响深远。中国是造纸术、活字印刷的发明地,其出版印刷行业可谓源远流长。早在先秦时期,孔子就有“韦编三绝”的典故。这里的“韦编”就是我们一般说的竹简。近年来在湖北、湖南、西安等地相继有竹简出土,如郭店楚简、里耶秦简、甘谷汉简等等,这是中国出版印刷的雏形。纸张发明、普及之后的唐宋,印刷业兴盛,南宋时以临安(今杭州)、扬州为代表的经济中心已经有了比较繁盛的出版业,这一直持续到明清时期,形成官刻、坊刻、私刻三大出版范式。

笔者始终认为,尽管明清时期中国的出版业如此发达,但这仍不能算是文化产业,更遑论现代文化产业。近年来,有学者将中国文化的现代化进程上溯至晚明,认为这是中国现代文化的起点,反而有清一代实行文化专制,截断了中国的文化现代化进程。我认为这是一种片面的、唯心的历史观,我们大家都知道,晚明嘉靖、万历时期,确实在长三角地区出现了较为自由的劳动力与资本主义萌芽,其出版业也有一定的发展,特别是坊刻主张“速售牟利”,“雕镂不如官刻之精,校勘不如家塾之审”,[5] 但其销量仍极其有限,而且出版市场的法律、制度与规章都未形成,也没有健全、稳定的流通、发行渠道,这当然不能算是出版文化产业。

此处所言之中国现代出版产业,主要从两个分类入手,一是图书出版,一是报刊出版。图书出版产业在现代中国有两个源头,一是传教士的出版,这源于第一次战争之后,西方传教士作为殖民者的组成,来到中国,欲将基督教带到中国,完成在整个世界其传播福音的使命。因此他们必要印刻浅显易懂、符合中国人需求的宣教读本(包括《圣经》)来传播基督教教义,以便吸引更加多的中国人信教,此为源头之一;二是洋务运动的出版,晚清时“西学东渐”,严复称“译书为第一要务”,据不完全统计,在晚清七十年间,关于医学药理、工程技术、地理采矿、经济社会等西方现代学术的著述(当中也有少量的西方小说),大约有3000多个中文译本,如《胎产举要》、《脱影奇观》等著述,在当时影响深远,可谓是“西学东渐”的经典之作,也为中国现代出版文化产业打下了一个坚实的基础。

中国现代图书出版产业真正的崛起,与“新文化运动”的推动密不可分。从出版技术史的角度来看,“新文化运动”是线装书与平装书的重要分水岭。“新文化运动”使得新诗、现代小说等白话文学(Mandarin literature)成为了中国文学的主流,而白话文表述方式与新式标点则势必要按照西式平装书的方式印刷出版才方便阅读。在这样的语境下,中国现代印刷业快速地发展,与之伴随的是对西方出版、编辑、发行制度的引进。在二十世纪二十年代至四十年代的三十年间,以鲁迅、郭沫若、胡适为代表的现代作家,以邵洵美、王云五、胡愈之为代表的现代出版家,以北新书局、中华书局、商务印书馆、世界书局等为代表的出版机构,将中国现代图书出版产业推向了一个高潮。

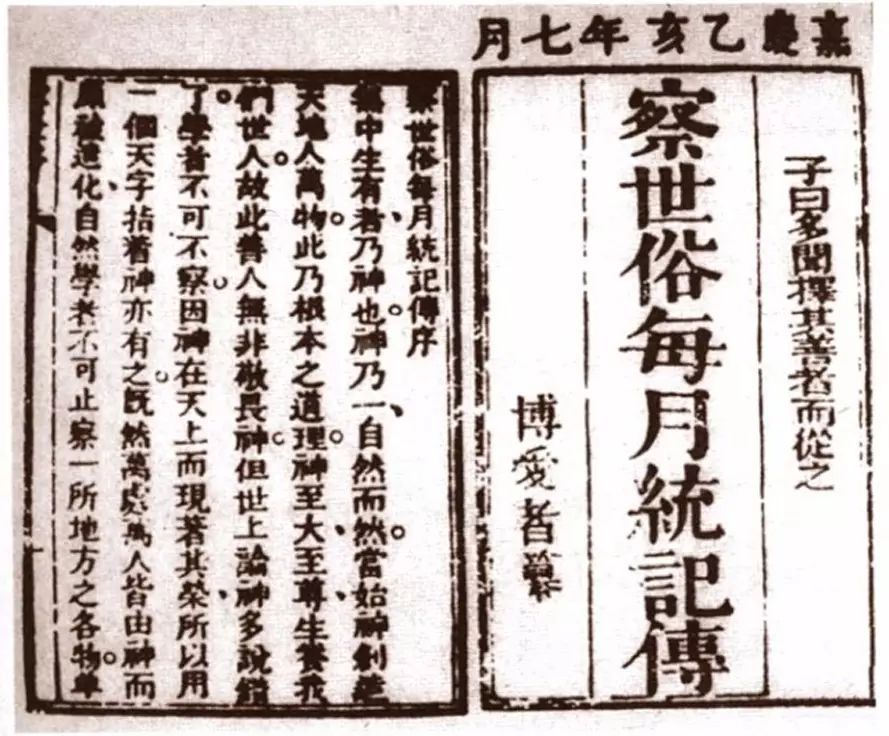

图书出版与报刊出版其实就是相得益彰的。前面我们提到,中国报刊出版业的滥觞是西方传教士办的《察世俗每月统计传》,及至十九世纪末,维新派登场,改良主义盛行,一批宣传改良的报刊如《万国公报》、《国闻报》、《时务报》等相继问世,而以李伯元、美查(Ernest Major)为代表的民间报人,也以《申报》、《游戏报》等报刊称雄沪上报刊产业界。短短几年内,官方、民间办报成风,形成了规模不小的现代报刊产业。

当然,晚清报刊的影响力在很大程度上也受到特殊政治背景的影响。戊戌变法特别是庚子国变之后,报业渐盛,舆论多呼吁君主立宪甚至鼓吹革命,这种动摇清政府统治的言论,自然为朝廷所不容,再上清王朝本身嗜好“文字狱”,因此晚清最后十年,也是中国“报案”频出的十年,譬如1903年的“苏报案”与“沈荩案”、1905年“《俄事警闻》案”与1906年的“彭翼仲案”等等,一方面,我们也应看到晚清进步知识分子敢言直言、追求民主的一面,另一方面也应注意到,官府对于新闻的严苛管制,使得不少有志于从事舆论宣传的知识分子,不得不“避席畏闻文字狱”,选择噤若寒蝉地缄口不言,这在很大程度上削弱了晚清报刊应有的社会影响。

但是,无论古今中外,出版向来是知识分子们重要的文化活动,现代中国也不例外。民国初肇,百废待兴,一批主张护法、倡议共和的报纸登上历史舞台,起到了积极的历史意义。与此同时,中国的出版业也随之兴盛。这为1917年的“新文化运动”打下了重要的基础。

在国民政府主政大陆的短短三十余年间,虽然当中有多次基于政治目的而对进步的新闻出版业予以整顿、打击,但历史地看,在这三十年间,中国的新闻、出版事业仍获得了长足的进步、以胡愈之、英敛之、张季鸾、巴金、王云五、邵洵美等人为代表的出版家、报人,不但殚精竭虑,与“新文化运动”的先驱们一道,担当起中国新文化运动建设的历史重任,而且在抗日民族救亡之际鼓与呼,谱写出了“纸上硝烟墨似血”的壮丽史诗,堪称中国现代文化产业史上一道瑰丽的历史景观。

从文化产业的角度我们也应当注意到,中国现代出版产业为中国市民阶层、都市文化的建立起到了积极的意义。与视听文化、舞台文化相比,出版文化成本低、影响大、易保管,而且与中国历史悠远长久的读书传统相契合。市民阶层刚刚诞生时,贩夫走卒、知识青年与产业工人等社会中下阶层并无钱享受视听、舞台等奢侈文化消费,但购买报纸、书籍的钱还是有的。因此,自晚清至民国时期,出版文化构成了中国现代文化产业史中影响力最大的组成。

通过对史料的研判,显而易见,早在1850年代的第一次战争前后,《中外新报》在宁波创办时,“当时风气未开,居民尚无看报的习惯。”[6]但在二十年后的1870-80年代,《申报》竟然促使“江浙一带,尤其是上海,不仅商绅文士养成了看报的习惯,就连粗识文字的店铺伙计,也喜欢看《申报》消遣”、 [7]“自绅商以至于庶人,靡不购而阅之”。[8]到了1900年代,当时上海、北京、汉口、广州等地少数受过教育的且“凡是留心时局的人,都被养成了看报的习惯了”。[9]到了辛亥革命之后,在中国的口岸城市,可谓是遍地报馆,仅在上海一地,就有数百种不同的出版社,累计出版图书数十万种,丰富现代中国鼎盛的出版文化体系。[10]

与视听、舞台与出版诸文化产业领域相比,风尚文化产业最为复杂,其内涵也最难以描述。中国古代社会就有时尚,但不是产业。前面提到鲁桓公的“玄冠紫带”,他虽是始作俑者,引领风骚,但却未向同样穿着此类衣服的人索要专利费。因此时尚和风尚文化产业不是一回事,现代中国的风尚文化产业,大多数表现在如下三个方面:工艺美术(包括服装、建筑与商品装帧设计)、现代广告(包括期刊、报纸与海报等广告)与文艺活动(包括“选美”、“影星选秀”等活动)。

首先谈工艺美术,工艺美术与其他美术不同,它是与工业产业息息相关的美术活动,它不但要有审美价值,而且还要有实用价值,无论是服装、建筑规划设计还是书籍装帧,抑或是工业产品包装设计,无一例外。

现代中国的工艺美术,在很大程度上受“西学东渐”的思潮影响。样式、风格乃至技术都是照搬西方,因此当时做西式风格服装的裁缝被称之为“洋裁”,男士的正装被称之为“西装”(此说流传至今),一般的服装则被称之为“洋装”,而西式风格建筑被称之为“洋楼”,别墅则被称之为“小洋楼”,有别于中式线装书的西式风格、装订线在书皮里面的图书则被称为“洋装书”,凡此种种,不胜枚举。这反映了,中国的工艺美术所反映之时尚,并非中国民族风格、民族气派的风尚,与昔日“玄冠紫衣”截然不同,此处之时尚,乃是效仿欧西的舶来之时尚。

但我们也应看到,作为中国现代文化产业的工艺美术,它有着迎合市场的一面,这是它的产业属性所决定的。因此,“西风”虽是中国工艺美术的主流,但是“中西结合”也是其不应忽视的路数所在。当时上海首屈一指的服装设计师张蒨英曾认为:“西装的式样大都太花巧了,中装的式样却又太呆板……应该把两者折中一下,使的既不花巧也不呆板,而在这两者之间,又要不失美观和大方”。[11] “折中”一说贯穿了沪上现代服装设计主潮,无论是丝绸、云锦、纱网、呢子等中西面料的混搭,还是旗袍、礼服、大衣、马褂等不同样式的融合,无一不彰显出了现代中国服装设计中西交融的一面,构成了今日电影、小说中的“上海摩登”。

不可忽视的一点在于,现代中国服装设计业的鼎盛,形成了新兴的文化产业,其两个基础不容忽视。一是二十世纪上半叶在中国快速地发展的纺织业,使得中国服装生产业有了雄厚的物质基础;二是辛亥革命之后在全国各大城市异军突起的百货零售业,这是现代中国服装产业得以形成的前提。服装设计业之所以可成为引领风尚的文化产业,上述两个基础性的因素应起了很重要的作用。

服装设计如此,建筑规划设计更不必说。“衣食住行”四大生活必须,“住”位居第三。在现代中国,建筑规划设计大致分为两种,一种是公用建筑规划设计,譬如街道、社区、政府机构、大学等等,另一种则是私人建筑规划设计,譬如私家花园、别墅、公馆、酒店等等。这两种设计,需求、定位皆不同,但它们在本质上都是现代中国的建筑规划设计,亦有着共同之处:即强调审美性、舒适性与整体性为一体。

当中,以卢毓骏、刘鸿典、陆谦受、王大同、王华彬、吕彦直、杨廷宝等为代表的中国现代建筑师群体,以基泰工程司、华盖建筑师事务所、鼎川营造工程司、五联建筑师事务所等等为代表的现代建筑设计公司为中国现代建筑设计业付出良多,它们是上海沙逊大厦、提篮桥监狱、南京中山陵、武汉江汉关、南京等现代中国杰出建筑的设计者。作为中国现代文化产业的组成,建筑设计理应不该被忽视。

商品包装(商标)与书籍装帧设计相对而言影响有限,但却很重要,它是构建现代中国都市日常生活的重要组成,它看似平淡无奇,却与广大民众的生活息息相关,是中国现代文化产业中颇有特色的一面。与服装设计、建筑规划设计一道,彰显出了中国现代工艺美术产业的鲜明特色。

从艺术史的角度看,现代主义风格特别是装饰主义(Artdeco)对现代中国的深远影响,多集中体现在建筑、商品包装与书籍装帧设计中。且看杭穉英的月份牌设计、丰子恺的书籍装帧设计、胡伯翔的烟草包装设计以及设计“闸北发电厂”的捷克人邬达克(L.E.Hudec)等等,皆为一时风尚领军,堪称装饰主义运动在中国的响应。但因为这种设计本身是一种商业化的行为,一般都是设计事务所与商家签订设计协议,因此使得许多设计师并未留下名字,使得后世“只见其作,不知其人”。尽管如此,但现代文化产业的研究仍不可无视其历史意义。

现代广告在主体上某些特定的程度上与商品包装、书籍装帧设计有重合的一面。譬如杭穉英既从事月份牌、产品包装设计,也从事广告设计;万籁鸣不但是包装设计师、动画片制作师,而且还是知名的广告设计师,凡此“一专多能”的设计能手,在中国现代文化产业史中可谓不胜枚举。

中国现代广告业不仅是中国现代文化产业史的重要组成,而且还是中国现代文化产业史的重要代表。现代广告业可谓是“文化”与“产业”之间的重要桥梁,一方面,它不但自身成为重要产业,而且还是其他产业(如服装、酒店、橡胶、食品等等)发展的重要推手,另一方面,现代广告业依托现代媒体为载体,依靠现代文化人与新文化而传播。它既有产业属性,能够说是中国现代民族工业的晴雨表;同样亦具文化特征,被认为是新文学研究的另一扇窗口,对现代广告的研究有助于较为准确、系统地研究报刊的发行状况、影响力以及受众阶层。

我们知道,中国现代广告门类繁盛,品种多泛,《申报》、《大公报》、《东方杂志》等大报名刊上的广告自不必说,《玲珑》、《东方杂志》、《夜莺》等刊物上的广告亦别有特色,抑或是“玻璃电台”、街边海报等不一样、另辟蹊径的广告形态,更可谓是独具一格,哪怕是简单的商标设计或耳熟能详的广告词(如著名作家蒋彝翻译的“可口可乐”四字被沿用至今),都很有重要的研究价值,体现了现代文化、工业文明与都市生活之间的内在联系,无愧于中国现代文化产业的“活化石”。

值得一提的是,广告、工艺美术是艺术家“为稻粱谋”的手段之一,以上海“笺扇庄”、北京“荣宝斋”与上海“张园”文化展销会为代表的书画交易市场,反映了书法家、画家们“为稻粱谋”的另一种方式,活跃在当时中心城市的书画交易,也构成了中国风尚文化的重要组成。

与前两者相比,文艺活动则显得更为丰富多彩,也热闹得多。民国初肇,新风渐开,女权主义及男女平等之观念与新文化运动、日渐勃兴的民族工业相辅相成。1926年11月15日,“上海联青社游艺会”举办了中国历史上第一次服装表演活动,轰动一时,被时媒称之为“沪上破天荒之表演”;1930年,上海筹办第三届国货展览会,为推广国货,时任行政院长孔祥熙亲自主持服装表演会,上海特别市政府农工商局局长潘公展负责报道宣传,可谓盛况空前;1931年,广州又举办第一届国货展览会,万籁鸣、叶浅予等知名设计师的“服装走秀”成为了当时最大的亮点,在中国现代文化产业史上,各类会展伴随着“服装表演”等文艺活动,可谓出尽风头。

与服装表演相伴随的,便是选秀。娱乐业为中国现代文化产业的重要组成,而以“选秀”活动为代表的娱乐业在很大程度上源自于晚清中国色情业——即“冶游”的发展。无论中西,色情业是一项历史渊源悠久但又富于顽强生命力的行业,早在古埃及、克里特文明时,人类历史便有了关于色情业的记载,中国古代亦是如此,色情业与娱乐业几乎并驾齐驱,难以区分。卖身之“妓”与卖艺之“伎”在很长的历史时期里通假使用,日本江户时期仿效古希腊,歌舞表演(即“歌舞伎”)与的卖淫行为一起进行,一时间各路佳丽争奇斗艳,蔚为壮观,形成了晚期“十里洋场”的“妓文化”。在这种语境下,“票选花魁”类的选秀活动,在十九世纪末的中国颇为盛行。

十九、二十世纪之交,清末报人李伯元曾在上海创办《世界繁华报》,主要刊登上海租界地区色情业的各类广告以及性从业者的介绍,并偶然举办一些“花界举人”、“花国状元”的选美活动,但影响力有限。辛亥革命之后,民主之风盛行,“选举热”一度影响到了花界。1917年12月23日,第一届“新世界群芳选举”隆重举行,沪上名妓王莲英高票当选“花国总理”,此为现代中国第一次选秀活动;次年,第二届选秀活动又如期举办,选出的“花国总统”叫徐娣。“新世界群芳选举”是为现代中国最早的选秀活动。

进入二十世纪二十年代以来,娱乐活动逐渐与色情业分道扬镳,“选秀”成为娱乐业最常用的宣传手段与盈利活动之一。1927年,《顺天时报》曾基于“鼓吹新剧,奖励艺员”的想法,为“五大名伶新剧夺魁投票”,梅兰芳的《太线张)、尚小云的《摩登伽女》(得票6628张)、荀慧生的《丹青引》(得票1254张)、程砚秋的《红拂传》(得票4785张)、徐碧云的《绿珠》(得票1709张)当选,是为“四大名旦”一说之滥觞。[12]

上世纪二三十年代,各类“选秀”活动层出不穷,1946年上海曾举办过一场空前绝后的全民选秀活动,这也是国内第一次全社会各界参与的选秀活动。是年春末,淮河泛滥,瘟疫横行,数十万苏北难民涌入上海。杜月笙主持的“苏北难民救济协会上海市筹募委员会”决定发起一次大规模的选秀活动,以筹集善款赈济灾民。借此良机,《申报》推出“上海小姐竞选特刊”,各路小报也竞相推出各种“花边新闻”。整个活动声势浩大,共募得4亿元巨款,选出了以王韵梅、谢家骅、言慧珠与韩菁清为代表的“上海小姐”及平剧、歌星、舞星“皇后”,一时盛况空前。

由是可知,风尚文化产业是中国现代文化产业的重要组成,代表了现代中国的时尚风向,是“西学东渐”以及现代中国城市文化日渐兴起的标志,它与视听文化产业、舞台文化产业与出版文化产业一道共同构成了规制庞大、种类非常之多的中国现代文化产业。因此,研究中国现代文化产业史,显然不可以忽视风尚文化产业的意义与角色。

综上所述,由视听文化产业、舞台文化产业、出版文化产业与风尚文化产业共同组成了庞大的中国现代文化产业体系。它们虽然被分门别类,但却互相渗透,彼此交错,共同构成了中国现代文化产业史的发展脉络,因此,研究中国现代文化产业史时,既要对其分类有着必要的重视,也要对不同类属之间的复杂联系有着宏观的把握。

[1] 本文所称之中国现代文化产业史,专指中国现代文化产业从1840年战争至1949年中华人民共和国成立之间的发展史。

[2] 韩晗:《中国早期电台的“民营热”》,《贵州师范大学学报(哲社版)》,2008年5月

[3] 王德威先生从审美方面出发,在The Lyrical in Epic Time: Modern Chinese Intellectuals and Artists Through the 1949 Crisis(Columbia University Press,2014)一书中对费穆的《生死恨》进行了阐释,认为古装电影《生死恨》是舞台美学向荧屏美学成功过渡的结果,作者觉得其成功除了美学意义之外,很大程度上是因为抗战时民族主义的兴起,这与周贻白编剧的《苏武牧羊》、阿英改写的《明末遗恨》在“孤岛”获得青睐的原因一样。(韩晗:《论民族主义语境下的民族救亡与复古精神——以科学思潮为视角》,《海南师范大学学报(社会科学版)》2014年第8期)。

[4] 张庚:《半个世纪的战斗经历》,载于《戏剧论丛》(三),北京:中国戏剧出版社,1957年,103页。

[5] 叶德辉:《书林清话·书林余线] 范慕韩:《中国印刷近代史初稿》,北京:印刷工业出版社,2010年,244页。

[7] 郑翔贵:《晚清传媒视野中的日本》,上海:上海古籍出版社,2003年,107页。

[9]胡道静:《上海的日报》,载于《上海市通志馆期刊》,1934年第1期。

[10] 韩晗:《日常生活、都市文明与现代科学的传播——以1900年代的中国现代大众文化为中心》,《辽宁大学学报(哲社版)》,2015年第6期。

[11] 子彬:《缝纫研究:锦霓新装社张蒨英女士的访问》,《健康家庭》1937 年第 1 卷。

[12] 关于这一活动颇为详尽的考证文章详见石呈祥的《关于“四大名旦”称谓由来的两条重要史料》(载于《中国京剧》2000年第3期),作者觉得石呈祥言之有据且成理,故辑录于此。

平台声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

Copyright ©2017-2022 Hainan Zose Group 琼ICP备13000627号